2025年6月5日

日本鉄リサイクル工業会 創立50周年/鉄スクラップ安定供給に貢献/循環型社会へ業界の存在感増す

日本鉄リサイクル工業会(会長=木谷謙介・シマブンコーポレーション社長)は、2025年7月1日に創立50周年を迎える。鉄スクラップの加工処理や卸売りに関わる企業の健全な発展を通して鉄スクラップの安定供給を確保し、日本経済の安定的発展と豊かな国民生活に寄与することを目指し、1975年に前身の社団法人日本鉄屑工業会が発足した。以来、地球資源の有効利用や地球環境の保全のため、会員各社は鉄リサイクル産業に従事し社会に貢献してきた。近年は2050年のカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーに向け、鉄リサイクルの果たす役割はますます高まっている。50年の節目を機に新たな時代を開く(名称や肩書などは当時)。

半世紀の歩み

安定確保念頭に会員1572社で発足

日本鉄屑工業会が発行した10年史によると、会員1572社(専業1457社、商社115社)でスタートした。同年9月に創刊した会報「鉄屑ニュース」(現鉄リサイクルニュース)では、初代会長を務めた小澤肇氏(産業振興社長)は創立に当たって「石油危機を契機に、鉄屑の評価は長期的に安定確保すべき国家的重要資源で、有効活用を図らなければならない限りある資源との共通認識を得た」と話す。

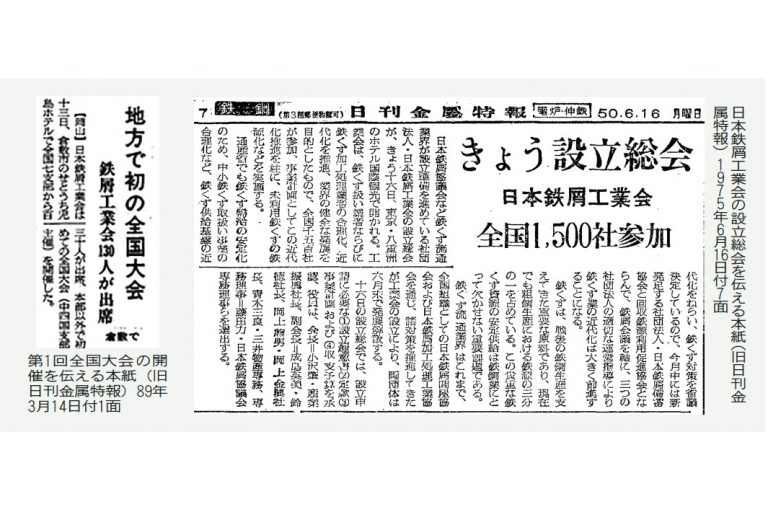

64年の東京オリンピックを前後してモータリゼーションが進展し、自動車保有台数が急激に増加。82年にシュレッダー部会を設置した。鉄スクラップ市況の急落を受け、排出元の企業などが鉄スクラップの処理費用を負担しなければいけない逆有償の動きが顕在化する。88年に輸出対策委員会を設置した。89年に第1回全国大会を岡山県倉敷市で開催した。

バブル崩壊後は苦難の道を歩む

バブル崩壊以降は鉄スクラップ市況が一段と低迷し、需給調整のため輸出に活路を求める。最盛期に年間700万トン近く鉄スクラップを輸入していた日本だったが、鉄鋼蓄積量が増え、鉄スクラップ発生量が増える一方で輸入量は減り、92年に輸出量が輸入量を上回る純輸出国に転じた。91年に社団法人日本鉄リサイクル工業会に名称を変更。93年に第2代会長として坂本護氏(東金属社長)が就任した。

96年、3代目会長に鈴木孝雄氏(鈴徳社長)が就任。工業会は鉄スクラップの再資源化に取り組んでいる鉄リサイクル産業を周知するため、97年にホームページを開設するとともに、シンボルマークを決定した。90年代後半にアジア通貨危機が発生するなど経済は混乱し、鉄スクラップ市況は冷え込み、使用済みの自動車や家電などが不法投棄されるなど社会問題化する。99年に金属リサイクル伝票の発行を開始した。

環境需要高まる

21世紀に入り鉄スクラップ市況は混迷を深める。日本鉄源協会が調べた01年度の関東、中部、関西3地区鉄鋼メーカーの鉄スクラップ購入価格(H2)は、年度平均でトン7389円に落ち込んだ。98年度から4年連続の1万円割れ。鉄スクラップ価格は大きく下落し、逆有償の動きが再び発生した。顧客から理解してもらうために苦労するなど、鉄スクラップ業者の経営は厳しさを増す。

環境に対するニーズが高まり、00年に循環型社会形成推進基本法が施行された。循環型社会元年と位置付けられ、その後01年に家電リサイクル法、05年に自動車リサイクル法など各種リサイクル法が施行された。鉄リサイクル工業会は03年に国際ネットワーク委員会を設置したほか、リサイクルポート推進協議会に加盟。04年に港湾委員会を設けた。06年、第4代会長に中辻恒文氏(中辻産業社長)が就任。09年に国際ネットワーク委員会が東アジアリサイクル会議を開催した。

自然災害相次ぐ

10年に第1回国際鉄リサイクルフォーラムを横浜で開催した。海外から中国廃鋼鉄応用協会、韓国鉄鋼協会、台湾区鋼鉄工業同業公会、BIR、ISRIが参加し、各団体の首脳が意見を交わした。11年に東日本大震災が発生、工業会として緊急義援金を募る。12年に公益法人制度改革に伴い、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会に移行するとともに、同年に5代目会長として影島一吉氏(影島興産社長)が就任した。

16年に熊本地震が発生し、工業会として緊急義援金を募る。6代会長に鈴木徹氏(鈴徳社長)が就任。17年に厚生年金基金が鉄リサイクル企業年金基金へ移行した。18年、廃棄物の処理および清掃に関する法律・バーゼル法改正に伴う説明会を開催したほか、西日本豪雨災害を受け緊急義援金を募った。19年に7代目会長として伊藤弘之氏(大成金属社長)が就任。ホームペーを全面リニューアルした。

カーボンニュートラル宣言で脚光

20年は世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、鉄リサイクル工業会の各種事業活動に影響を与える一方、鉄スクラップの価値が改めて見直される1年になった。政府が20年10月に2050年までにカーボンニュートラル(CN)を目指すことを宣言し、国内鉄鋼メーカーが賛同した。鉄リサイクル工業会は電炉法によるCO2排出量は高炉や転炉法と比べ約4分の1に抑えられるとし、鉄スクラップ1トンの使用によりCO2で1・28トンの削減効果があるなどPR活動に注力している。

日本の高炉メーカーは鉄スクラップを用いた大型電炉による高級鋼製造に乗り出しているほか、海外鉄鋼メーカーも鉄スクラップの調達に意欲を示す。24年、日本鉄リサイクル工業会は日本鉄鋼連盟、普通鋼電炉工業会、特殊鋼倶楽部とともに、鉄スクラップの利活用拡大を進める活動が経済産業省・サーキュラーパートナーズ(CPs)の領域別ビジョン・ロードマップ検討ワーキングループとして正式に採択され、鉄鋼ワーキンググループが新設された。需給双方が手を取りカーボンニュートラルの実現を目指すもので、日本鉄鋼業がオールジャパンで取り組む。

22年に第8代会長として木谷謙介氏が就任。就任以来、(1)各支部の会員の課題の吸い上げ(2)本部や各種委員会による課題解決のための検討と実行(3)鉄スクラップの国内循環促進などについての外部との議論の深化(4)鉄スクラップ業界の認知度向上――の4つを柱に注力している。会員会社が頭を抱える不適正ヤード問題については、23年に特別委員会として適正ヤード推進委員会を設置するなど、鉄スクラップ流通の公正な競争の実現を目指す。

リサイクルの輪未来につなぐ

日本鉄リサイクル工業会は25年4月30日現在、正会員688社(専業671、商社16、海外1)、登録事業所167事業所(専業131、商社36)、賛助会員91社117事業所で構成している。支部は北海道、東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州の全国7カ所、8委員会(港湾、自動車リサイクル法、広報、環境、業務対策、商社流通、財務、適正ヤード推進)で組織しており、次代を担う若手組織も活発に活動する。

初代会長の小澤氏は会報で「国家の重要資源を供給しているという高度の自覚と責任の上に立って、一層の努力を積み重ね、諸種の困難を克服して使命達成に邁進し、国家的要請を充足しなければならない」と説いた。日本鉄リサイクル工業会は船出から半世紀が経ち、CNやサーキュラーエコノミーなどを追い風に、鉄スクラップの再資源化に一層取り組むとともに、使命感を持って次世代に引き継ぐ。

半世紀の歩み

安定確保念頭に会員1572社で発足

日本鉄屑工業会が発行した10年史によると、会員1572社(専業1457社、商社115社)でスタートした。同年9月に創刊した会報「鉄屑ニュース」(現鉄リサイクルニュース)では、初代会長を務めた小澤肇氏(産業振興社長)は創立に当たって「石油危機を契機に、鉄屑の評価は長期的に安定確保すべき国家的重要資源で、有効活用を図らなければならない限りある資源との共通認識を得た」と話す。

64年の東京オリンピックを前後してモータリゼーションが進展し、自動車保有台数が急激に増加。82年にシュレッダー部会を設置した。鉄スクラップ市況の急落を受け、排出元の企業などが鉄スクラップの処理費用を負担しなければいけない逆有償の動きが顕在化する。88年に輸出対策委員会を設置した。89年に第1回全国大会を岡山県倉敷市で開催した。

バブル崩壊後は苦難の道を歩む

バブル崩壊以降は鉄スクラップ市況が一段と低迷し、需給調整のため輸出に活路を求める。最盛期に年間700万トン近く鉄スクラップを輸入していた日本だったが、鉄鋼蓄積量が増え、鉄スクラップ発生量が増える一方で輸入量は減り、92年に輸出量が輸入量を上回る純輸出国に転じた。91年に社団法人日本鉄リサイクル工業会に名称を変更。93年に第2代会長として坂本護氏(東金属社長)が就任した。

96年、3代目会長に鈴木孝雄氏(鈴徳社長)が就任。工業会は鉄スクラップの再資源化に取り組んでいる鉄リサイクル産業を周知するため、97年にホームページを開設するとともに、シンボルマークを決定した。90年代後半にアジア通貨危機が発生するなど経済は混乱し、鉄スクラップ市況は冷え込み、使用済みの自動車や家電などが不法投棄されるなど社会問題化する。99年に金属リサイクル伝票の発行を開始した。

環境需要高まる

21世紀に入り鉄スクラップ市況は混迷を深める。日本鉄源協会が調べた01年度の関東、中部、関西3地区鉄鋼メーカーの鉄スクラップ購入価格(H2)は、年度平均でトン7389円に落ち込んだ。98年度から4年連続の1万円割れ。鉄スクラップ価格は大きく下落し、逆有償の動きが再び発生した。顧客から理解してもらうために苦労するなど、鉄スクラップ業者の経営は厳しさを増す。

環境に対するニーズが高まり、00年に循環型社会形成推進基本法が施行された。循環型社会元年と位置付けられ、その後01年に家電リサイクル法、05年に自動車リサイクル法など各種リサイクル法が施行された。鉄リサイクル工業会は03年に国際ネットワーク委員会を設置したほか、リサイクルポート推進協議会に加盟。04年に港湾委員会を設けた。06年、第4代会長に中辻恒文氏(中辻産業社長)が就任。09年に国際ネットワーク委員会が東アジアリサイクル会議を開催した。

自然災害相次ぐ

10年に第1回国際鉄リサイクルフォーラムを横浜で開催した。海外から中国廃鋼鉄応用協会、韓国鉄鋼協会、台湾区鋼鉄工業同業公会、BIR、ISRIが参加し、各団体の首脳が意見を交わした。11年に東日本大震災が発生、工業会として緊急義援金を募る。12年に公益法人制度改革に伴い、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会に移行するとともに、同年に5代目会長として影島一吉氏(影島興産社長)が就任した。

16年に熊本地震が発生し、工業会として緊急義援金を募る。6代会長に鈴木徹氏(鈴徳社長)が就任。17年に厚生年金基金が鉄リサイクル企業年金基金へ移行した。18年、廃棄物の処理および清掃に関する法律・バーゼル法改正に伴う説明会を開催したほか、西日本豪雨災害を受け緊急義援金を募った。19年に7代目会長として伊藤弘之氏(大成金属社長)が就任。ホームペーを全面リニューアルした。

カーボンニュートラル宣言で脚光

20年は世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、鉄リサイクル工業会の各種事業活動に影響を与える一方、鉄スクラップの価値が改めて見直される1年になった。政府が20年10月に2050年までにカーボンニュートラル(CN)を目指すことを宣言し、国内鉄鋼メーカーが賛同した。鉄リサイクル工業会は電炉法によるCO2排出量は高炉や転炉法と比べ約4分の1に抑えられるとし、鉄スクラップ1トンの使用によりCO2で1・28トンの削減効果があるなどPR活動に注力している。

日本の高炉メーカーは鉄スクラップを用いた大型電炉による高級鋼製造に乗り出しているほか、海外鉄鋼メーカーも鉄スクラップの調達に意欲を示す。24年、日本鉄リサイクル工業会は日本鉄鋼連盟、普通鋼電炉工業会、特殊鋼倶楽部とともに、鉄スクラップの利活用拡大を進める活動が経済産業省・サーキュラーパートナーズ(CPs)の領域別ビジョン・ロードマップ検討ワーキングループとして正式に採択され、鉄鋼ワーキンググループが新設された。需給双方が手を取りカーボンニュートラルの実現を目指すもので、日本鉄鋼業がオールジャパンで取り組む。

22年に第8代会長として木谷謙介氏が就任。就任以来、(1)各支部の会員の課題の吸い上げ(2)本部や各種委員会による課題解決のための検討と実行(3)鉄スクラップの国内循環促進などについての外部との議論の深化(4)鉄スクラップ業界の認知度向上――の4つを柱に注力している。会員会社が頭を抱える不適正ヤード問題については、23年に特別委員会として適正ヤード推進委員会を設置するなど、鉄スクラップ流通の公正な競争の実現を目指す。

リサイクルの輪未来につなぐ

日本鉄リサイクル工業会は25年4月30日現在、正会員688社(専業671、商社16、海外1)、登録事業所167事業所(専業131、商社36)、賛助会員91社117事業所で構成している。支部は北海道、東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州の全国7カ所、8委員会(港湾、自動車リサイクル法、広報、環境、業務対策、商社流通、財務、適正ヤード推進)で組織しており、次代を担う若手組織も活発に活動する。

初代会長の小澤氏は会報で「国家の重要資源を供給しているという高度の自覚と責任の上に立って、一層の努力を積み重ね、諸種の困難を克服して使命達成に邁進し、国家的要請を充足しなければならない」と説いた。日本鉄リサイクル工業会は船出から半世紀が経ち、CNやサーキュラーエコノミーなどを追い風に、鉄スクラップの再資源化に一層取り組むとともに、使命感を持って次世代に引き継ぐ。

産業新聞の特長とラインナップ

産業新聞の特長とラインナップ